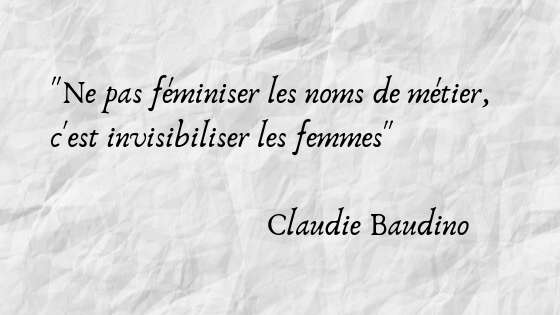

« Autrice », « cheffe », « professeure » : l’écriture inclusive, soit féminiser les noms de métier n’est pas chose aisée en France, pays où on ne badine pas avec la langue. Et où ses évolutions sont suivies avec attention, quand elles ne sont pas empêchées par toutes sortes de polémiques. Politologue, spécialiste en linguistique et des politiques d’égalité femmes-hommes, Claudie Baudino analyse la difficulté si française à féminiser les noms de profession et de fonction.

Les débats sur la féminisation des noms de métier ne sont pas nouveaux. Vous avez pris le XIXe siècle comme point de départ de vos travaux…

Claudie Baudino : Oui, mais on peut regarder encore plus en arrière. En général, on remarque que la féminisation des noms de métier n’était pas un problème au Moyen Âge par exemple, ou durant l’Ancien Régime. Au xixe siècle, les femmes commencent à avoir le bac et donc à rentrer à l’université et à revendiquer ensuite des métiers qui leur étaient jusque-là étrangers. On leur a permis de prétendre à des professions qui n’étaient plus cantonnées aux postes subalternes. Et c’est là que ça a coincé : autant on pouvait dire « ouvrière », « couturière » sans souci. Mais pour des professions plus prestigieuses, cela a commencé à poser divers problèmes.

Au cœur de cette question, il n’y a pas que des enjeux de langue, mais aussi et surtout des enjeux politiques.

C. B. : Il faut rappeler que je ne suis pas linguiste au départ. La thèse que j’ai soutenue en 2000 [« Politique de la langue et différence sexuelle », à Paris-Dauphine, NDLR] est une thèse de sciences politiques. Je voulais voir quels étaient les enjeux de pouvoir qui traversaient cette question de la féminisation des noms de métier et les controverses qui l’accompagnaient depuis le XIXème siècle.

J’ai étudié dans ma thèse le cas de Jeanne Chauvin, la première femme qui a été avocate. Elle a eu son doctorat en 1897, mais n’a pu plaider qu’en 1900. On lui a refusé le droit d’exercer pendant trois ans. Pourquoi ? Parce qu’un avocat à l’époque pouvait être amené à suppléer un juge. Or pour être juge, il fallait être citoyen. Ce que n’étaient pas les femmes. Et plutôt que de donner le droit de vote aux femmes, ce qui aurait tout résolu, on a voté une loi en 1900 pour que les femmes puissent exercer la profession d’avocat sans devoir suppléer les juges. Pendant les trois années où on a refusé à Jeanne Chauvin le droit d’exercer, les articles pullulaient dans la presse, se demandant s’il n’était pas étrange d’avoir un jour à écrire ou dire le mot « avocate ».

Qu’est-ce qui sous-tend toutes ces désapprobations?

C. B. : L’enjeu fondamental est celui de l’égalité. Au Moyen Âge, on féminisait facilement les noms, mais les femmes n’avaient pas de revendications globales d’égalité. Au XIXème siècle, les femmes revendiquent l’accès aux mêmes fonctions que les hommes. Dès que les femmes arrivent en nombre dans une profession, qu’elles refusent d’être discrètes, il va y avoir une masculinisation dans l’usage des noms. Comme une sorte de repli de genre. Puisqu’on ne peut plus leur interdire l’accès, on va les invisibiliser.

Quels sont les arguments avancés qui vont à l’encontre de la féminisation des noms?

C. B. : Au fil du temps, ce sont toujours les mêmes arguments qui reviennent, d’une nature plutôt fallacieuse d’ailleurs. On vous dit : « Le mot existe déjà. » On dit un « médecin », mais on ne peut pas dire « une médecine », car cela désigne déjà la matière. Pourtant, pour un responsable dans une entreprise, on dit bien un « cadre », et ça n’embête personne que cela définisse aussi le contour d’un tableau. Une des caractéristiques fondamentales de la langue, c’est la polysémie. Gommer toutes les nuances, la pluralité, c’est une tournure fascisante. Ce genre d’argument n’a aucun sens.

Le deuxième argument est : « Ce n’est pas beau. » Là aussi, c’est spécieux. À partir du moment où vous entendez régulièrement un mot, où l’usage est admis, vous n’êtes plus gêné, l’oreille s’y habitue. Dans un premier temps, vous aurez toujours un réflexe dubitatif. Mais dès que le mot rentre dans l’usage… La langue nous montre en permanence sa capacité à s’adapter. Le troisième grand argument est celui de la « dévalorisation ». Pour beaucoup de femmes, quand vous arriviez dans un milieu dominé par les hommes, avoir le titre masculin était la preuve que vous aviez percé le plafond de verre, que vous étiez l’égale des hommes. C’était tout à fait compréhensible pour les pionnières, les premières femmes juges ou directrices d’administration. Mais quand vous arrivez à un nombre critique de femmes dans un métier ou une fonction, cela n’a plus de sens. Et en général, l’usage s’assouplit de lui-même.

Peut-on dire que plus les métiers et grades sont prestigieux, plus il est difficile de les féminiser?

C. B. : Tout à fait. L’exemple le plus caractéristique est celui du mot « directeur ». Au féminin, cela donne « directrice ». Grammaticalement, il n’y a aucun souci. Pendant longtemps, on a utilisé le mot féminin pour les directrices d’école, de crèche, des métiers considérés comme féminins. Mais pour les directrices d’administration centrale, le masculin a prédominé jusqu’au débat sur la parité au début des années 2000.

Comment analysez-vous le dernier rapport de l’Académie française sur le sujet?

C. B. : Quand l’Académie se positionne contre la féminisation, en général c’est très court. Là, le document fait vingt pages. Pour dire que finalement, dans certains cas, c’est possible. On sent bien qu’elle est gênée : elle s’affirme comme la gardienne de l’usage et, pendant des années, malgré l’usage de la féminisation, elle s’est positionnée contre cette dernière. Elle revoit sa position, tout en essayant d’expliquer qu’elle ne s’est jamais contredite.

Abonnez-vous au magazine papier

et découvrez chaque trimestre :

- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises

- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat

- Nos classements de femmes et hommes d'affaires

- Notre sélection lifestyle

- Et de nombreux autres contenus inédits