Jusqu’où peut aller la création posthume ? La galerie Lelong & Co., en collaboration avec la Pace Gallery de New York, dévoile du 20 mars au 30 avril des œuvres inédites de Jean Dubuffet, conçues à partir de ses maquettes originales. Une exposition qui interroge la frontière entre héritage et réinterprétation. Patrice Cotensin, directeur de la galerie, nous en dévoile les coulisses.

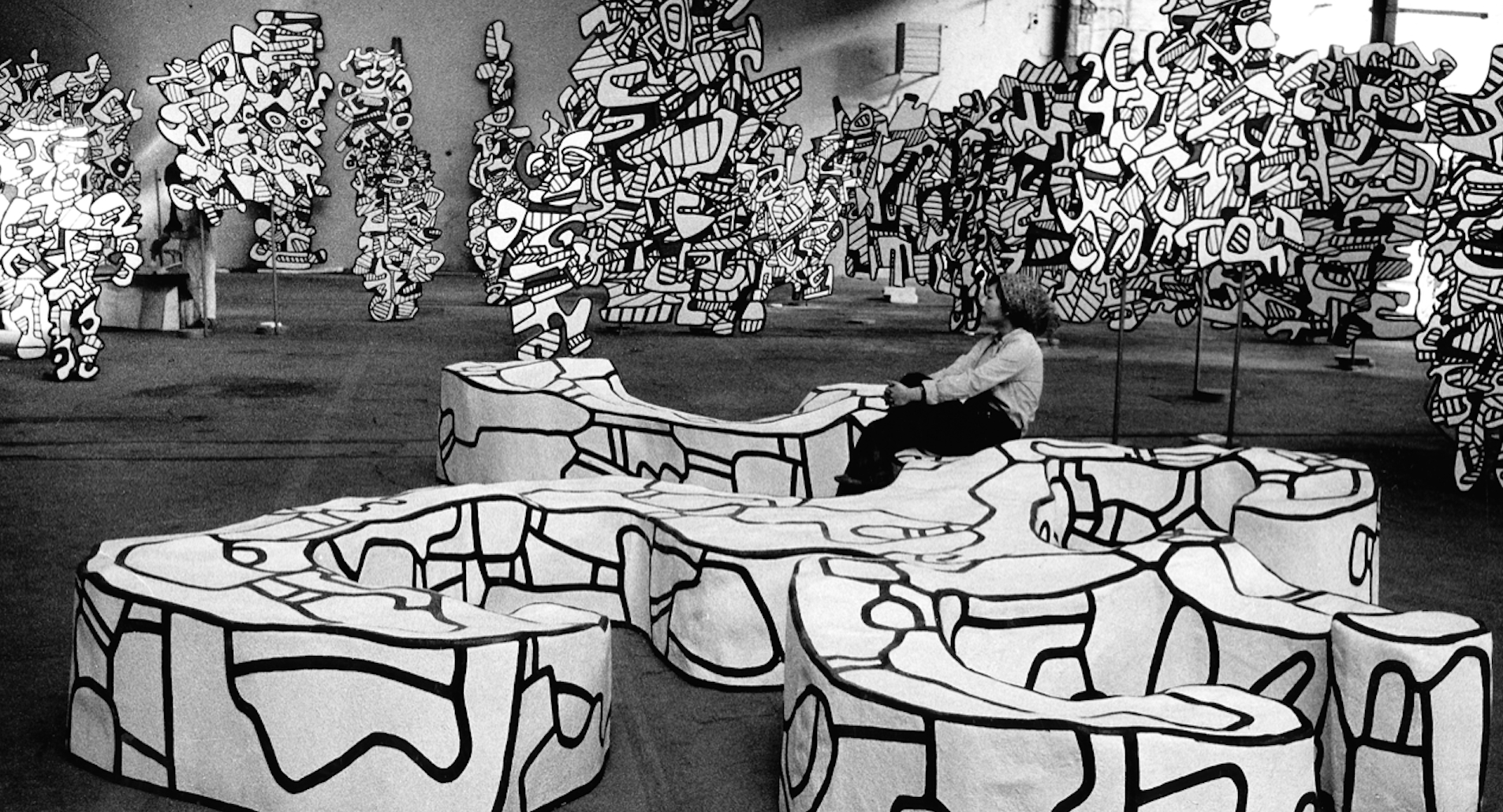

Comment une œuvre d’artiste peut-elle continuer à voir le jour après sa disparition ? C’est tout l’enjeu de l’exposition qui s’apprête à dévoiler la galerie Lelong & Co., en collaboration avec la Pace Gallery de New York. Du 20 mars au 30 avril prochains, le grand espace du 13, rue de Téhéran accueillera une édition exceptionnelle du Banc Salon et de deux Cerfs-volants de Jean Dubuffet (1901-1985). Au cœur de cet événement, une particularité : ces œuvres monumentales ont été réalisées à partir des maquettes originales de l’artiste, selon ses instructions précises. Dubuffet, conscient que nombre de ses projets architecturaux et sculpturaux ne pourraient être concrétisés de son vivant, avait pris soin d’anticiper leur avenir en confiant à sa Fondation le rôle de gardienne et de prolongation de sa vision. Cette exposition interroge ainsi la frontière entre création et réinterprétation, et offre une plongée saisissante dans l’univers d’un artiste qui, même posthume, continue d’inventer.

Pour mieux comprendre les enjeux de cette exposition et la manière dont la galerie Lelong & Co. accompagne ce processus, nous avons rencontré Patrice Cotensin, directeur de la galerie. Il nous éclaire sur la genèse du projet, les choix artistiques et les défis que posent la réalisation d’œuvres posthumes à partir des maquettes de Dubuffet.

Désirée de Lamarzelle : Un artiste peut confier la réalisation de ses œuvres à d’autres, mais ici, cela se prolonge après sa disparition. Quelle est la logique derrière cet héritage ?

Patrice Cotensin : Cela existe depuis longtemps. La pratique des fontes posthumes remonte à longtemps. Rodin, par exemple, avait prévu que son musée puisse continuer à produire ses sculptures selon des autorisations préétablies. Mais Dubuffet a anticipé cette question de manière encore plus structurée. Sa Fondation, qui a célébré son cinquantenaire l’an passé, a été conçue pour assurer la perénnité de son travail. Il avait conscience qu’une fondation requiert des ressources financières et que la production de sculptures monumentales constitue un défi, notamment en raison des contraintes liées à leur installation dans l’espace public. Il en avait fait l’expérience avec ses Arbres à New York et avec le projet avorté de la Régie Renault.

Que s’est-il passé avec Renault ?

P. C. : Renault disposait d’un département artistique depuis les années 1960, impulsé par Malraux, et avait envisagé une commande majeure avec Dubuffet. Mais l’entreprise n’a pas honoré ses engagements, ce qui a conduit à un enlisement du projet et à un contentieux judiciaire. Cette expérience a marqué Dubuffet, qui savait que certaines de ses maquettes pourraient être transposées en sculptures de grande dimension après sa mort. Il a donc laissé des directives précises à sa Fondation, avec des normes de production rigoureuses et une limitation du nombre d’agrandissements pour chaque pièce.

En quoi consiste cette limitation ?

P. C. : Elle varie selon les œuvres, mais le principe est clair : une maquette de 80 centimètres peut, par exemple, être agrandie une fois à trois mètres et une fois à six mètres, mais pas davantage. Son oeuvre Chien de guet 1 de 1969 et agrandi en 2018 et exposé à la foire de Bâle il y a trois ans, a ainsi été acquis par un collectionneur américain. Si un autre musée souhaite le même à trois mètres, ce n’est plus possible. Seule l’option à six mètres resterait envisageable.

L’exposition qui ouvre le 20 mars à la Galerie Lelong met en avant cette logique, notamment avec Le Banc Salon et Les Cerfs-volants.

P. C. : En effet. Certaines œuvres de Dubuffet avaient été conçues pour être agrandies et diffusées en plusieurs exemplaires, bien que cela demeure rare. Le Banc Salon, par exemple, avait initialement été conçu pour la Villa Falbala, un lieu phare de la Fondation à Périgny, en région parisienne. Mais, une fois réalisé, Dubuffet s’est aperçu qu’il était trop imposant pour l’espace prévu. Il a donc décidé de lui donner une autre vie en l’exposant ailleurs.

Cette sculpture a donc acquis une autonomie propre.

P. C. : Tout à fait. Les artistes procèdent souvent par ajustements. Le Banc Salon, d’abord pensé pour un cadre précis, a évolué vers une existence indépendante. Dubuffet avait prévu qu’il puisse être édité ultérieurement, ce qui n’avait jamais été fait jusqu’à présent. Cette édition a été réalisée en partenariat avec Pace Gallery à New York et la Galerie Lelong à Paris.

Ces ventes participent-elles au financement de la Fondation ?

P. C. : Oui, elles génèrent des ressources essentielles pour l’entretien des lieux, comme la Villa Falbala, qui requiert des travaux réguliers. Bien que des aides publiques existent, elles ne suffisent pas. Une fondation artistique doit rester active, organiser des expositions, créer des dialogues avec d’autres artistes. Sans cela, elle risque de se figer et de perdre en dynamisme.

Cette démarche de production posthume répond donc aussi à une volonté de pérennité.

P. C. : Exactement. Dubuffet ne souhaitait pas que ses maquettes restent figées dans des vitrines de musées. Il considérait leur agrandissement comme une évolution naturelle de son œuvre.

Les techniques de fabrication sont-elles identiques à celles de son vivant ?

P. C. : Oui. Nous avons collaboré avec l’atelier historique de Dubuffet. L’artisan qui travaillait avec lui a récemment pris sa retraite, mais il a formé une nouvelle génération qui perpétue ce savoir-faire.

Il y a donc aussi un enjeu de transmission des techniques.

P. C. : Tout à fait. C’est aussi le cas pour la restauration des sculptures monumentales, comme celles de Calder, qui doivent être repeintes selon des normes très précises. La transmission est essentielle pour respecter l’esprit des œuvres.

Dubuffet occupe une place singulière dans l’histoire de l’art contemporain. Comment la qualifier aujourd’hui ?

P. C. : Il reste l’une des figures majeures de l’après-guerre, un artiste qui a durablement marqué la création contemporaine. Son travail continue d’inspirer et de susciter des dialogues.

Vous soulignez également son talent d’écrivain. Par quel texte commencer ?

P. C. : Autobiographie au pas de course. Un texte vif et incisif, qui reflète bien son esprit. Dubuffet était un écrivain remarquable. S’il n’avait pas été peintre et sculpteur, il aurait pu mener une grande carrière littéraire.

À lire également : Meghan Markle rebaptise sa marque lifestyle « As Ever »

Abonnez-vous au magazine papier

et découvrez chaque trimestre :

- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises

- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat

- Nos classements de femmes et hommes d'affaires

- Notre sélection lifestyle

- Et de nombreux autres contenus inédits