Auteur majeur du 9ème art, Hermann Huppen a été sacré Grand Prix d’Angoulême en 2016. De « Bernard Prince » à « Brigantus », il réalise en alternance des séries et one-shot à succès. « Comanche », « Les Tours de Bois-Maury », « Jeremiah », « Duke » ont montré son talent pour traiter des thèmes et époques variés. Au fil des années, son style réaliste n’a cessé d’évoluer passant de la réalisation de planches en noir et blanc à la couleur directe, il émerveille ses lecteurs.

Une contribution d’Alban Jarry

Dans une interview pour Télérama, Hermann Huppen a déclaré : « Quand les gens tombent à terre dans mes BD, il faut que ça fasse mal. Il y a un côté physique chez moi, viscéral. Dans les western il faut que ça sente les chevaux, le crottin, l’inconfort, la poussière… Contrairement à Hergé qui mettait ses personnages à la hauteur du regard des lecteurs, moi j’abaisse la caméra. J’aime qu’on ait l’impression que les personnages sortent de terre. Sans doute une influence de mes études d’architecture. Je ne truque pas la réalité, je la montre. »

Recherché des collectionneurs d’originaux de bandes dessinées, ses œuvres sont proposées régulièrement en galeries et ventes aux enchères.

Votre Carrière est marquée par des grandes séries, connues de nombreux lecteurs, comme « Bernard Prince », « Jeremiah », « Les Tours de Bois Maury » et « Duke », comment les bâtissez-vous sur de si longues périodes ?

Hermann Huppen : Je ne les bâtis jamais sur des longues périodes ! Certains imaginent que je les bâtis chronologiquement, qu’il y a une sorte de construction. Peut-être inconsciemment. Mais elles sont surtout bâties sur l’envie du moment. J’ai une sorte de machine dans la tête qui tient compte de ce qu’il vient de se passer et qui réfléchit à ce qui est censé pouvoir se passer. Ce n’est pas scientifique mais je ne zigzague pas complètement ! Je ne peux donner de détails précis car je n’en ai pas.

Je suis un instinctif. Je suis plus viscéral qu’autre chose. Je ne suis pas un imbécile mais je ne suis pas un intellectualisant. C’est quelque chose qui m’agace. Il ne faut pas être trop intellectuel dans la vie. Je n’aime pas les artistes trop intellectuels dont on sent la fabrication du cerveau. Je préfère la fabrication du cœur et des sens.

Entre deux albums de « Jeremiah », vous alternez les nouvelles séries comme « Brigantus » ou les one-shot comme « Caatinga », quelle est votre démarche ?

Depuis que je travaille avec mon fils, avec qui je m’entends très bien, il me propose des choses sans me les imposer car il me connaît bien. Il me tire dans certaines voies qui me plaisent ! Il y a un côté harmonieux entre les membres de la famille alors que souvent entre un père et son fils ce n’est pas évident. Il me pousse toujours à aller plus loin. Nous ne travaillons pas dans la même pièce. Si j’ai des difficultés, nous discutons par téléphone pour que je puisse mieux saisir ses scénarios. Nous avons un contact perpétuel, qui me convient. Nous avons une vie tranquille, mais pas de fonctionnaire, nous travaillons beaucoup. Nous maintenons nos liens pour bâtir ces histoires. Je me sens bien dans ce contexte.

Vos histoires sont plutôt dures, souvent parsemées de batailles ou de guerres, pourquoi ce choix ?

Tintin dans le passé, c’est terminé. Quelqu’un qui tire sur quelqu’un d’autre et cela fait « pan » ce n’est plus possible. « Ah je suis blessé » c’est terminé ! A la télévision, dans les séries, il faut tenir compte du public car on ne peut pas montrer des scènes trop violentes. Il ne faut pas choquer les gens.

Je ne suis pas brutal par plaisir, mais par nécessité, car je ne veux pas dépeindre un monde qui n’existe pas, qui serait bien gentil où tout le monde serait chouette. Ce n‘est pas vrai. L’humanité est moche. Il y a des gens magnifiques, mais ce n’est pas l’humanité. C’est ma philosophie.

Vous avez dessiné plus de 140 albums, ce qui doit faire de vous un des dessinateurs les plus prolifiques de l’histoire de la bande dessinée, comment arrivez-vous à autant dessiner ?

Je ne suis pas capable de tous les citer, j’en ai même presque oublié certains. Cette prolification n’est pas pour être prolifique. Il se fait que je travaille 10 heures par jour, 7 jours par semaine et ne voyage pas beaucoup. Mes rares petits voyages sont surtout liés au métier car après 3 jours j’ai envie de retrouver mes activités. Je hais ne rien faire. Tous ces éléments donnent mon type d’existence. Je ne produis pas car il faut absolument produire, ma table de dessin est là, le papier est là, l’œuf est là il faut que je le ponde !

Vous avez travaillé avec des grands scénaristes comme Greg, Jean van Hamme, Yves H., Yann ou Jacques Martin. Comment se sont passées vos collaborations ?

Greg est le plus important car c’est lui qui m’a mis sur les rails. C’est presque grâce à lui que je fais ce métier. J’étais dessinateur en architecture et décoration intérieure et mon beau-frère m’a poussé à faire de la bande dessinée car il trouvait que j’avais une certaine patte. Avant, je faisais quelques croquis mais je ne pensais pas faire de la bande dessinée car je la lisais modérément. J’aimais bien cela. Mon beau-frère a allumé un petit feu. Ce fut la première collaboration qui a été publiée dans un journal scout et qui a été remarquée par Greg. Mon dessin avait pas mal de défauts mais était vivant. Mon dessin était déjà professionnel malgré ses défauts. Ensuite je n’ai jamais arrêté, j’ai galopé, je ne pouvais plus rien faire d’autre !

Pour « Jeremiah », vous réalisez le scénario et le dessin. Est-ce votre œuvre la plus personnelle ?

Oui, même mon fils n’a jamais voulu que je le confie à personne. Pourtant je lui avais proposé il y a quelques années. Il n’a pas voulu que je fasse cela. La manière de bâtir ces récits, le climat de ces histoires et l’état d’esprit qui en découle étaient trop personnels ! Personne d’autre ne pouvait le faire. C’est pour cela que je n’ai jamais lâché Jeremiah.

Cela ne me déplaît pas mais j’ai peur qu’il y ait un peu de lassitude et quelques répétitions. C’est difficile de dépasser cette appréhension. Je vais devoir continuer car la maison d’édition le souhaite. Je ne veux pas produire quelque chose de soporifique. J’aurais honte et je n’aime pas avoir honte.

Votre style graphique n’a cessé d’évoluer en étant de plus en plus réaliste, comment s’est faite cette progression ?

Le premier qui m’a marqué était Joseph Gillain avant Giraud, un dessinateur formidable, l’auteur de Jerry Spring. Sans lui, il n’y aurait pas eu de Giraud. Inconsciemment, il a fait pousser en moi un style de dessin. Ce style plus proche de la réalité m’a marqué. J’avais pris un autre chemin mais Greg m’a bousculé pour évoluer. On est influencé de manière inconsciente. En le faisant on ne pense pas aux genres qui ont marqué. Je l’ai fait car cela me plaisait, ça a été spontané. Il n’y a aucun dessinateur en dehors de Gillain qui m’ait impressionné à ce point ! Évidement Giraud a sauté encore plus haut car c’était inéluctable.

Avec le temps, il y a eu aussi une décantation de mon style. Le style qui découle d’une personne n’est plus tout à fait le même. Il diffère de celui qui a démarré le moteur. C’est logique heureusement. Il y toujours du Jijé, il y a toujours du Giraud dans mon dessin ! Mais dilué !

Vous êtes également passé du noir et blanc à la couleur directe pour réaliser vos planches, pouvez-vous nous expliquer votre technique ?

Maintenant, j’utilise la matière de l’aquarelle. Mais je ne fais pas de l’aquarelle traditionnelle, je fais de l’illustration à l’aquarelle. Quelque chose de plus artistique, de plus libéré, ne me convient pas. On ne fait pas du cinéma en bougeant son appareil photo dans tous les sens, c’est un peu la même chose. Pour la bande dessinée, il faut être lisible, être logique. Je ne suis pas un génie de l’aquarelle, je l’aime. Dans l’existence, il y a souvent des carrefours, vous prenez une route mais vous pouvez garder de la nostalgie des anciennes voies car la nouvelle voie vous a ravi pendant un moment. C’est comme cela que je vis. Maintenant je suis trop vieux pour rechanger et je suis satisfait avec ce que je fais. Tout en espérant arriver à mieux dans la technique de l’aquarelle.

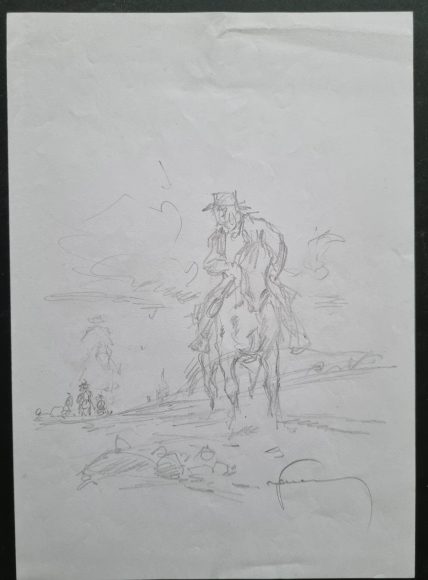

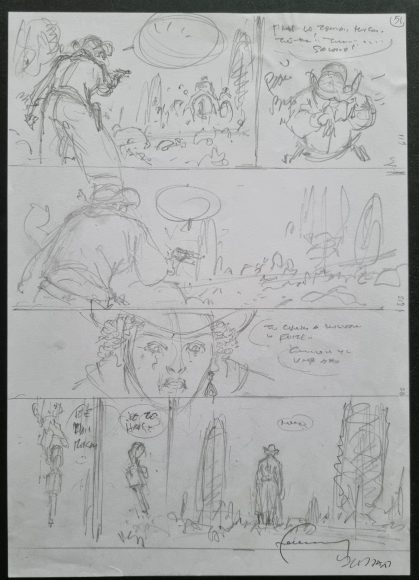

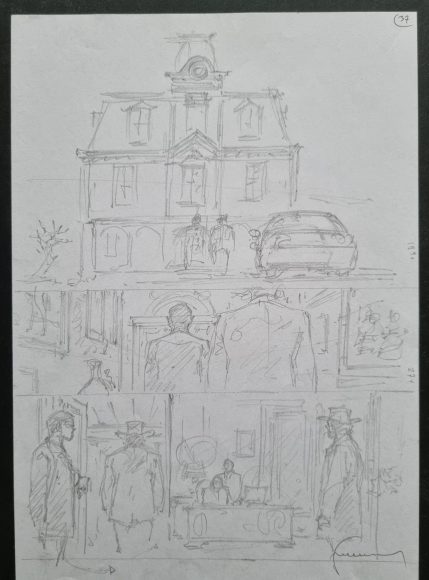

Vous partez de croquis pour réaliser vos dessins. Pouvez-vous nous expliquer l’importance de cette étape dans votre travail ?

Les croquis permettent de construire la page après avoir écrit le scénario. Comme il n’est jamais parfait, ils permettent de le corriger un peu. Les crayonnés permettent de préparer le terrain. Souvent, ils sont en format A4 que je divise en cases. Chaque case doit avoir son importance.

Il faut que ces dessins au crayon soient plus ou moins détaillés. Souvent ce sont des croquis rapides mais qui doivent rester équilibrés, jamais du n’importe quoi. Sinon ce ne sera pas bon. Il faut déjà être compréhensif pour le lecteur qui ne connaît pas tous les détails. Il doit sentir le climat de la planche et ce qui va se passer. Tous les dessinateurs n’ont pas le même type d’approche sur les crayonnés.

Parfois, je ressens trop bien la scène par la faire au crayonné de manière trop aboutie. Alors, ils ne sont pas toujours très approfondis. Cela m’évite de tracer des traits qui ne servent à rien ou qui me font perdre du temps.

Par moment, je suis plus excité par la réalisation des croquis et à d’autres moment je ne vois pas la nécessité quand je vois ce que je vais tracer sur la feuille définitive.

Vous en avez beaucoup vendu ?

Oui car cela fait plaisir aux collectionneurs et parce que je ne peux pas continuer à accumuler des montagnes de papiers.

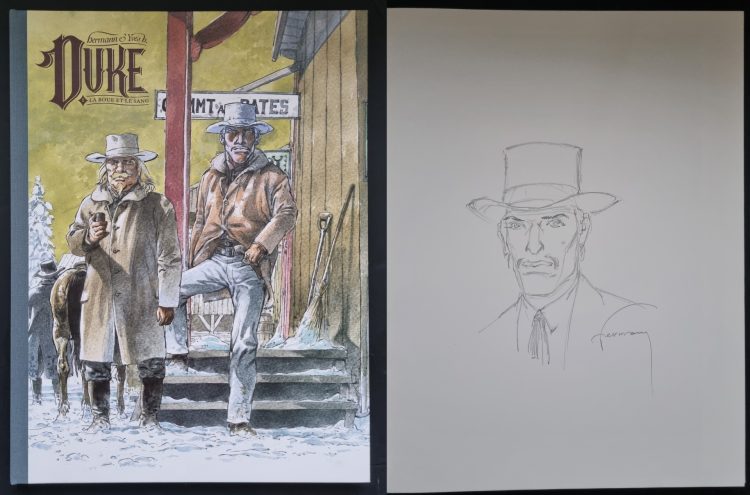

Quelle attention consacrez-vous aux tirages de tête qui valorisent vos planches ?

J’aime bien cela et surtout ceux qui sont agrandis par rapport aux planches. La dimension des pages fait qu’on a l’impression d’être dans le paysage. J’aime plonger dans ces dessins en grand format. J’ai une impression d’être au cinéma et d’entrer dans la scène. Cette impression je ne l’ai pas en dessinant.

Bruno Graff est un ami, j’aime plonger dans les albums qu’il réalise. Je colle les yeux au dessin sur certains détails. J’ai une sensation différente en lisant ces pages. Ces tirages sont un film qui ne bouge pas.

Vous avez su conquérir le public très sélectif des collectionneurs d’œuvres originales, clients des galeries spécialisées et des salles de ventes. Comment expliquez-vous cet engouement ?

C’est aux exégèses qu’il faut poser la question. Je respecte les dessinateurs que je considère de haut niveau. Il y en a beaucoup. Les originaux permettent de voir le travail des autres. Notre métier est très solitaire et nous n’avons pas beaucoup de temps à consacrer au travail des autres. J’ai plus plaisir à regarder les originaux dans des grands tirages de têtes plus que la planche originale. Ce n’est pas le cas de beaucoup. Mais chacun doit avoir sa perception.

Que pensez-vous de la hauteur des prix atteints par vos œuvres ?

Cela varie énormément. Une couverture est partie à 53000 euros, je n’ai jamais pensé que cela pouvait atteindre autant. Quand on pense que certaines planches valent des millions, c’est fou. Je ne comprends pas très bien la logique surtout que certains dessins sont sur-payés et d’autres sous-payés à mon avis par rapport à leur qualité. J’aimerais comprendre.

Pensez-vous que les auteurs de BD doivent être exposés plus régulièrement dans des musées d’art moderne ?

François Boucq, que j’aime beaucoup, dit de nous que nous sommes des artistes. Nous ne sommes pas des artistes mais des artisans avec des petites poussées plus artistiques. Nous devons fabriquer en fonction de la nécessité de narrer. Cela peut être exposé de temps en temps mais ce n’est pas ma tasse de thé. L’œuvre n’est pas destinée à être exposée dans un musée. Que ces planches soient exposées de temps en temps et que les amateurs les découvrent a du sens. Je suis un excellent dessinateur mais pas un artiste. Avec le terme artiste, j’aurais l’impression qu’on me donne un rôle qui n’est pas le mien.

Vous avez déjà été exposé plusieurs fois. Comment préparez-vous ce type d’évènement et choisissez-vous les œuvres que vous y proposez ?

J’ai eu une grande exposition à Angoulême qui a très bien marché, j’ai été étonné par son succès. Ce n’est pas moi qui fait les choix, ce sont les organisateurs. Je les laisse faire. Je n’impose aucune page. Ce sont les amateurs qui décident.

Parfois une page disparaît au retour de l’exposition, c’est déjà arrivé. C’est malheureux. Ce qui est arrivé à Jacobs est ignoble. Je suis écœuré.

Vous avez beaucoup vendu de planches, gardez-vous quelques œuvres ?

Je ne veux pas me déshabiller. J’en ai encore beaucoup même si j’en ai vendu beaucoup. Je ne cherche pas à accumuler. Mon fils est le légataire universel de presque toute ma production. Il en fera ce qu’il voudra, et s’il le faut, la vendra au fil du temps. Je n’aime pas quand cela dépasse des sommes folles, cela sent trop l’argent et la spéculation. J’ai horreur de cela.

À lire également : Bilbao et la peinture au Musée Guggenheim

Abonnez-vous au magazine papier

et découvrez chaque trimestre :

- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises

- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat

- Nos classements de femmes et hommes d'affaires

- Notre sélection lifestyle

- Et de nombreux autres contenus inédits