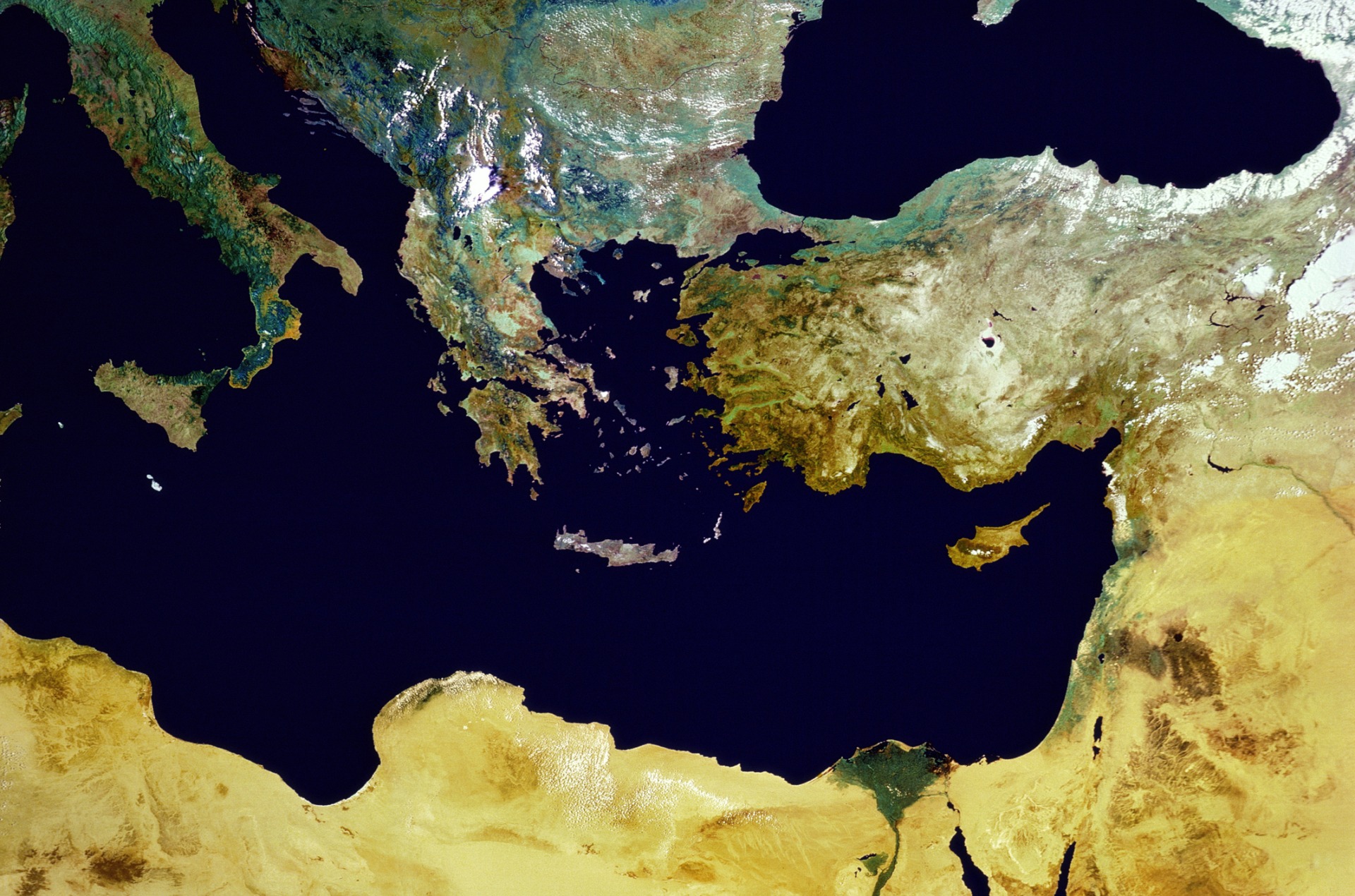

En 1949, Fernand Braudel posait dans un raccourci saisissant les différentes variables de l’équation méditerranéenne « Qu’est-ce que la Méditerranée ? Mille choses à la fois, non pas un paysage, mais d’innombrables paysages, non pas une mer, mais une succession de mers, non pas une civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres». Le livre de l’auteur dont est tirée cette citation fera date et installera durablement le débat sur l’avenir de ce que certains ont voulu voir comme une « mer qui rassemble » et non un « océan qui divise. » Soixante-quinze années plus tard, à qui donner raison ? A l’heure où l’Europe entame un virage droitier, que le Golfe affiche clairement ses nouvelles ambitions économiques, que l’on assiste à une résurgence dramatique du conflit israélo-palestinien, et qu’une partie de l’Afrique est en proie à l’instabilité, qu’adviendra-t-il de la « Mare-Nostrum » ?

L’enfer est pavé de bonnes intentions, dit l’adage. Malgré toutes les critiques qu’elle cristallisa lors de son lancement en 2008 par Nicolas Sarkozy, l’Union Pour la Méditerranée reste, à date, la seule initiative contemporaine visant à construire un véhicule de coopération entre les pays de la zone. Fallait-il voir dans son échec incontestable une opportunité pour inventer d’ «autres coopérations » comme le suggérait dès 2011 dans les colonnes du Monde l’emblématique Michel Vauzelle ? L’on ne le saura probablement jamais, car en moins de quinze ans, la donne géopolitique régionale a profondément changé.

Le premier basculement est intervenu en 2011 avec ce que certains ont voulu appeler le « Printemps Arabe ». Plusieurs pays de la région, majoritairement à revenu intermédiaire, sont alors touchés par une vague de contestation aux racines socio-économiques qui ouvrira la voie à une expérimentation de l’ «Islam Politique» qui n’apporta ni la stabilité attendue, ni la démocratisation espérée. A contrario, cette incursion du religieux dans le champ politique régional fit basculer la zone dans une instabilité chronique, à l’exception notable du Maroc et de l’Algérie, pour des raisons toutefois radicalement différentes. Poussée à la roue par des penseurs et diplomates occidentaux qui affirmaient vouloir « normaliser » les frères musulmans en les confrontant au pouvoir, la vague islamiste qui a succédé aux printemps arabes a généré le chaos et l’insécurité dans certains cas, et ralenti drastiquement la croissance et le développement dans d’autres.

Poussée droitière européenne

Au cours de cette même décennie 2010-2020, la façade européenne de la Méditerranée connait une irrésistible poussée droitière, dont le résultat de la dernière élection européenne est une illustration sans équivoque. Partout dans le vieux continent, le nationalisme reprit des couleurs, s’affichant de plus en plus revendicatif et décomplexé. Aggravé par les vagues massives de migrations résultant des conflits engendrés par la vague islamiste, puis par l’éclosion du terrorisme et son installation durable dans certains pays, ce néonationalisme européen trouve en réalité ses racines dans l’incapacité de l’espace Méditerranéen à trouver à la fois une cohérence et un équilibre. Il lui fallait toutefois un fait générateur pour trouver l’amplitude nécessaire pour se déployer. Ce sera la dramatique crise migratoire européenne de 2015 face à laquelle la technocratie européenne apporta des réponses techniques, mais s’abstint de traiter l’incontournable problème politique. Ce mouvement de fond n’est pas nouveau. Il fut à peu près similaire lors de l’implosion de l’empire Ottoman. En somme, faute de se trouver un centre de gravité stable, et dès qu’une de ses zones est en proie à un conflit, la Méditerranée se déchire.

L’Afrique déstabilisée par la pandémie

Les choses auraient eu peut-être une chance de se stabiliser relativement vers 2019. L’on sortait alors des effets durables de la crise financière mondiale, et les flux de migrations de réfugiés vers l’Europe semblaient revenir à des niveaux soutenables. C’était sans compter sur l’arrivée de la pandémie et ses effets dévastateurs sur l’Afrique. Révélateur des inégalités flagrantes en matière d’accès aux soins et aux traitements, le virus va encore plus creuser le fossé entre le berceau de l’humanité et le vieux continent. D’un côté, une Europe qui fait bloc, mutualise la recherche et les boucliers financiers. De l’autre, une Afrique divisée et fracturée, qui doit compter sur les dons du GAVI pour avoir accès aux vaccins. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’on assiste alors à une succession de coups d’états, notamment en Afrique de l’Ouest francophone, région mal intégrée économiquement et inégalement dotée en ressources. A nouveau, la pression migratoire du sud vers le nord se remet inexorablement en marche, donnant un second souffle aux poussées nationalistes sur le vieux continent.

A la croisée des chemins

Le fait majeur le plus récent pour l’espace méditerranéen est bien entendu le retour de la guerre au Moyen-Orient, à un moment où les pays du Golfe affichent de nouvelles ambitions économiques et une volonté d’expansion et de rayonnement sans précédent. Alimentée majoritairement par l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar, cette marche forcée vers la croissance et le développement a fait ressortir les réalités contrastées de la région et la nécessité de trouver les voies et moyens pour parvenir au règlement d’un conflit israélo-palestinien dont toutes les issues possibles semblaient gelées depuis presque un quart de siècle. Déjà pomme de discorde lors de la création de l’Union Pour la Méditerranée, la participation d’Israël à un dispositif de coopération régional semble pour l’instant inenvisageable. Malgré cela, elle serait indispensable pour tout projet sérieux qui viserait à rassembler les pays méditerranéens, ce qui rend la tâche d’autant plus ardue.

La Méditerranée, berceau de civilisations et carrefour culturel depuis des millénaires, est aujourd’hui à la croisée des chemins. Les défis contemporains – des tensions géopolitiques aux crises migratoires, en passant par les ambitions économiques du Golfe et les séquelles de la pandémie en Afrique – mettent en lumière les fragilités de cette région. La montée du nationalisme en Europe et l’instabilité persistante au Moyen-Orient ajoutent une complexité supplémentaire à cette mosaïque déjà délicate.

La perte de stabilité en Méditerranée aurait des conséquences dévastatrices non seulement pour les pays riverains, mais pour le monde entier. L’effondrement de cette région clé pourrait entraîner une escalade des conflits, une aggravation des crises humanitaires et un recul significatif de la coopération internationale.

Comme l’a souligné Winston Churchill : « Ceux qui échouent à apprendre de l’histoire sont condamnés à la répéter. » Ignorer les leçons du passé et permettre à la Méditerranée de sombrer dans le chaos serait ni plus ni moins qu’une trahison des idéaux de paix et de progrès que cette mer a longtemps symbolisés…

Lire aussi : Future of World | La prochaine guerre économique mondiale sera celle de la voiture électrique

Vous avez aimé cet article ? Likez Forbes sur Facebook

Newsletter quotidienne Forbes

Recevez chaque matin l’essentiel de l’actualité business et entrepreneuriat.

Abonnez-vous au magazine papier

et découvrez chaque trimestre :

- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises

- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat

- Nos classements de femmes et hommes d'affaires

- Notre sélection lifestyle

- Et de nombreux autres contenus inédits