Dans un article précédent, « La France face aux crises : entre dérive autoritaire et risques géopolitiques. » j’ai abordé les réflexions de plusieurs penseurs, notamment Hannah Arendt[1], Levitsky et Ziblatt[2], Linz[3], Snyder[4], concernant les risques auxquels les démocraties peuvent être confrontées, ainsi que les signaux de fragilisation (faibles ou forts) qu’elles peuvent émettre. La question de savoir si la France glisse vers une forme de démocratie autoritaire, marchepied vers un régime autoritaire, est aussi complexe que légitime, et peut, de mon point de vue, s’appliquer à une Europe – une Europe imposée à certains peuples[5] – compte tenu de l’accumulation de lois réactives à divers événements, certaines considérées comme salvatrices par certains et liberticides par d’autres. Pour élargir le débat, il est nécessaire de fournir des éléments complémentaires afin que les lecteurs puissent former leur propre opinion. Ils pourront ensuite envisager les stratégies de résistance si une dérive autoritaire est perçue comme une réalité injustifiable au nom de la sécurité nationale, de la protection des citoyens ou de maintien de l’ordre républicain et de l’État de droit.

Une contribution de Yannick Chatelain, Professeur Associé Digital / IT, GEMinsight Content Manager, Grenoble Ecole de Management.

Sécurité ou liberté ? L’impact des lois antiterroristes en France.

Après le onze septembre, le monde s’est tourné vers plus de contrôle des citoyens. Le « USA Patriot Act » a été mis en place aux États-Unis. Pour rappel, cette loi est une loi antiterroriste qui a été votée par le Congrès des États-Unis et signée par George W. Bush le 26 octobre 2001 pour unir et renforcer l’Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme » Une loi d’exception… qui a perduré et survécu à de nombreux scandales (cf. Affaire Snowden[6]). Le Usa Patriot Act aura, par ailleurs, été une source d’inspiration pour de nombreuses nations. En France, des lois telles que la Lopsi 1 et la Loppsi 2 ont été adoptées. Si la Loppsi 2 a été controversée c’est que cette dernière permet aux autorités de filtrer les sites internet sans autorisation judiciaire, une porte ouverte à toutes les dérives selon la probité du pouvoir en place. Les terribles attentats du Bataclan en 2015 et de Nice en 2016 ont influencé l’arsenal légal de surveillance en France, en incluant la Loi Renseignement (2015) et la Loi relative à la lutte contre le terrorisme et à la sécurité intérieure (loi SILT) adoptée en octobre 2017. Ces lois ont suscité des controverses en raison de leur impact éventuel sur les libertés individuelles. Elles élargissent les pouvoirs de surveillance des services de renseignement, permettent la mise en œuvre de perquisitions administratives, des privative de liberté (assignation à résidence), la fermeture de lieux de culte et renforcent le contrôle des frontières.

Restrictions des libertés individuelles : controverses et inquiétudes croissantes.

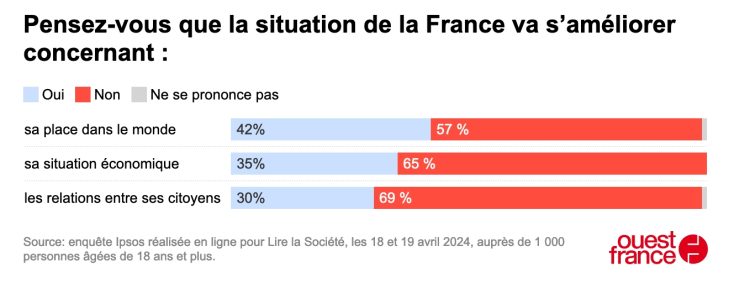

Quoique ces lois aient pour but de sauvegarder la sécurité nationale et soient saluées par certains, leur incidence sur les libertés individuelles, la protection de la vie privée et la garantie des libertés fondamentales a soulevé des préoccupations. Elles ont ainsi été vivement contestées par la Ligue des droits de l’homme (LDH) et Amnesty International, qui ont exprimé leurs « peurs » sur le potentiel abus de pouvoir et la violation des droits fondamentaux qu’entraîneraient ces lois. Des activistes éclairés (cf. la quadrature du net) et une partie de l’opposition politique les ont également critiqués craignant qu’elles ne conduisent à des violations massives des droits de l’homme… Enfin, après la crise des gilets jaunes, la crise du Covid a exacerbé une situation économique déjà fortement dégradée, renforçant la confrontation des pouvoirs publics et des citoyens. Durant ces périodes, outre des lois décriées, des contraintes inédites, un mode de gestion des manifestations gilets jaunes, puis celles de la réforme des retraite qui aura inquiété et interrogé jusqu’au conseil de l’Europe. Dunja Mijatović, la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes concernant la situation des droits de l’homme en France, notamment lors des manifestations précitées[7]. Le Conseil de l’Europe a ainsi publié le 26 février 2019 un « Mémorandum sur le maintien de l’ordre et la liberté de réunion dans le contexte du mouvement des « gilets jaunes » en France appelant – entre autres – à suspendre l’usage controversé du LBD. Le gouvernement Français a pris note et a répondu par une note laconique[8], non datée, non signée, en affirmant respecter la loi et que les enquêtes appropriées étaient en cours. Lors des manifestations contre la réforme des retraites, la commissaire s’est émue à nouveau d’un « usage excessif de la force »… la position de la France n’a pour autant nullement évoluée. S’en est suivie, en 2024, la « révolte » européenne inédite des agriculteurs, et ce dans un climat de tensions géopolitiques extrêmes dues à la guerre entre Moscou et Kiev. Malgré les promesses et/ou affirmation du gouvernement annonçant des jours meilleurs (cf. Bruno Le Maire promet un « élan économique puissant » pour 2025, Le Échos, 3 avril 2024) la réalité vécue par la population est une tout autre affaire, l’inquiétude et l’incertitude sont prégnantes pour de nombreux compatriotes tant sur la situation économique que… et c’est peut-être là le plus inquiétant, les relations entre les citoyens, clé de voute d’un fonctionnement démocratique sain.

La démocratie française sous tension : regards croisés et interrogations.

La démocratie repose sur plusieurs piliers : les droits et libertés individuels, l’État de droit, la séparation des pouvoirs, la transparence et la responsabilité gouvernementale et la participation des citoyens.

- Les droits et libertés individuels :

Malgré la longue tradition française de soutien des droits de l’homme et de liberté individuelle, les récentes politiques ont contribué à une plus grande surveillance de la population. Les exemples en sont les mesures d’urgence pendant la pandémie de Covid et les lois antiterrorismes. Un exemple récent est la loi du 10 avril 2024 sur « la sécurité et la réglementation de l’espace numérique (SREN) inspirée du Digital Services Act européen, une réglementation fortement contestée qui est allé jusqu’à provoquer l’ire de plusieurs associations, mais aussi de la Commission européenne… ». En outre, en mars 2024, les députés ont voté une proposition de loi visant à pouvoir « réprimer des propos tenus en privé » ! De quoi soulever de sérieuses inquiétudes quant à la liberté d’expression et d’opinion en France et, – même si on s’interroge sur l’applicabilité – favoriser la défiance entre citoyens. Ces exemples soulèvent la question de la protection de la sphère privée et de la liberté individuelle. Mis en perspective avec la pensée de Hannah Arendt dans « La Condition de l’homme moderne » (1961), cela devrait « affoler » ! Dans cet ouvrage Arendt avait souligné qu’il était essentiel de protéger la sphère privée contre les intrusions du monde extérieur pour préserver la liberté individuelle. Alors que les citoyens ont commencé à se diviser sur la problématique du covid, (cf. les Vax/Les AntiVax) Les uns se traitant d’« assassins », les autres de « collabos », faisant le jeu d’un pouvoir attisant, via les médias, cette division.

- L’État de droit : Les institutions et les hommes, y compris le gouvernement lui-même, sont soumis, en France, à la primauté du droit. Cependant, des doutes ont été exprimés quant à l’indépendance de la puissance judiciaire, notamment en ce qui concerne les désignations politiques et les pressions exercées sur certains magistrats. Un cas d’école de pressions politiques sur le pouvoir judiciaire en France est l’affaire dite « des écoutes » impliquant l’ancien président Nicolas Sarkozy. En outre, l’usage fréquent de décrets présidentiels sans contrôle parlementaire pose la question du respect de l’État de droit, ainsi et pour exemple, en 2018, Emmanuel Macron a signé un décret nommant directement le procureur général près la Cour de cassation.

- La séparation des pouvoirs : Certains observateurs et intellectuels estiment que la présidence exerce une influence excessive sur les pouvoirs législatif et judiciaire en France, affaiblissant ainsi la séparation des pouvoirs. (Pierre Rosanvallon[9], Vincent Tiberj[10], Nonna Mayer[11], Camille Froidevaux-Metterie[12], Chantal Mouffe[13], Laurent Tavoillot[14], David Cervera-Marzal[15]).

- Transparence, responsabilité gouvernementale et participation citoyenne : Bien que la France dispose de mécanismes de transparence et de responsabilité gouvernementale, tels que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des inquiétudes persistent quant à la transparence des processus décisionnels et l’accès du public à l’information. En janvier 2024, comme le pointait les Décodeurs rappelaient « Toutes les affaires qui ont touché les ministres d’Emmanuel Macron depuis 2017». « la probité » et une « République exemplaire » ! En avril 2017 ce dernier déclarait : « Le principal danger pour la démocratie est la persistance de manquements à la probité parmi des responsables politiques ».

- Participation citoyenne : la place de la participation citoyenne en France à travers l’élection, les consultations publiques, et le droit de manifester est « douteuse » pour certains. Il en est de même du système politique qui favorise les élites des citoyens. Quoique les institutions politiques soient solides, elles évoluent au bord d’un précipice. Des intellectuels Comme Yves Sintomer[16], Pierre Rosanvallon[17] et Dominique Rousseau[18] préconisent la réforme pour une démocratie plus inclusive et fortement représentative. Il reste à craindre pour l’intégrité des principes démocratiques. Il est essentiel de surveiller de près ces questions et de veiller au respect et au renforcement des principes démocratiques fondamentaux.

La démocratie française en péril : vers une escalade de la confrontation ?

Il peut être, en se référant aux faits décrits préalablement, pertinent de se demander si la France est toujours une démocratie ou n’est pas en train de glisser vers une démocratie autoritaire. Bien sûr, le pays est encore formellement une démocratie ; Cependant, les tendances autoritaires et l’intimidation des gens ordinaires sans mentionner le manque de libertés réduisent la qualité de la gouvernance et peuvent, sans vigilance, mener à un effondrement complet. Pour éviter un toujours plus de la même chose, nuisible à la démocratie, les citoyens ont des recours : les outils qui ont été décrits par Gene Elmer Sharp, Maria Stephan et Erica Chenoweth. Pourtant, la gronde est telle, le désarroi de certains compatriotes si grand (cf. les suicides d’agriculteurs) que dans ce type de situation, l’éclatement d’une confrontation violente ne peut être écartée, selon les comportements constructifs ou non des acteurs présence. Il peut suffit parfois d’une étincelle, cela peut émaner d’un acte désespéré : le 17 décembre 2010, En Tunisie, Mohamed Bouazizi, un vendeur de rue, s’est donné la mort par immolation. La mort effroyable de ce désespéré a déclenché une série de manifestations populaires contre le chômage, la corruption et le peuple en colère – depuis plusieurs semaines – s’est rebellé publiquement et ouvertement contre l’appareil autoritaire, En quelques semaines, la colère populaire s’est encore intensifiée aboutissant à la chute du régime autoritaire du président Zine El-Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011. Le cadre ayant été posé… Si la dérive autoritaire est de mon point de vue avéré, tout du moins dans mon domaine d’expertise le net et ses afférents ! Nous nous éloignons pas à pas, au rythme d’une acceptation sociale « résignée », d’un mode de fonctionnement démocratique au sens strict, avec une accélération inquiétante, des assertions coercitives quasi quotidienne de l’exécutif, des lois très inquiétantes (cf. Répressions de discussions en privé) et une assemblée nationale qui, de fait, semble ne plus représenter qu’elle-même.

Les outils de la résistance non violente : un guide pour contrer les dérives autoritaires.

Gene Elmer Sharp a été l’une des figures pionnières dans la popularisation de la résistance non violente grâce à ses écrits et son approche structurelle de renversement des régimes autoritaires[19]. Il suggère que les régimes autoritaires gardent le pouvoir dominant parce qu’ils maintiennent les populations sous haute pression par le biais de la crainte et de la coercition. Pour vaincre ce profil de dirigeants sans violence, Sharp fournit plusieurs tactiques : ce sont des tactiques de l’exploitation des points faibles et du mobiliser suffisamment de partisans. Le cœur de la stratégie de Sharp est la désobéissance civile: s’abstenir d’obéir pacifiquement à des lois injustes . Les manifestations, les rassemblements, les piquets et les boycotts sont des moyens efficaces, selon ses recherches, d’exprimer le désaccord du peuple avec le système. Telles sont les actions qui permettent aux citoyens de briser les tendances autoritaires lorsqu’ils vivent en démocratie, ou de souffrir les régimes établis quand ils vivent sous l’oppression.

La résistance non violente : comparaison des approches de Gene Sharp, Maria Stephan et Erica Chenoweth.

Deux autres chercheuses renommées dans le domaine de la résistance non violente sont Maria Stephan et Erica Chenoweth. Maria Stephan et Erica Chenoweth ont poussé plus loin la compréhension de l’efficacité de la résistance non-violente, s’inscrivant dans la continuité des travaux de Gene Sharp tout en apportant leurs contributions propres au domaine. Leurs recherches ont projeté un éclairage nouveau sur les mécanismes d’action civique et renforcé la connaissance des facteurs de succès des mouvements contestataires. À l’instar de Gene Sharp, Stephan et Chenoweth croient fermement que la désobéissance civile non-violente représente un puissant levier de changement politique, capable de renverser même les régimes autoritaires les plus ancrés. Cependant, ce qui distingue leur démarche réside dans leur engagement en faveur d’une analyse empirique approfondie des mouvements de contestation à travers le monde.

Grâce à leurs études exhaustives des mouvements contestataires sur plus d’un siècle, Stephan et Chenoweth ont pu quantifier l’efficacité de la résistance non-violente. Leurs recherches ont démontré de façon convaincante que la résistance non-violente réussit deux fois plus souvent que la résistance violente. L’une des contributions les plus notables de Stephan et Chenoweth tient à leur identification des facteurs-clés de réussite pour les mouvements de désobéissance civile non-violente. Elles ont mis en lumière l’importance de la participation de divers secteurs de la société, du strict pacifisme, du soutien international, et bien d’autres éléments encore. Stephan et Chenoweth ont ainsi développé la théorie de la « courbe d’engagement », suggérant qu’une implication active d’à peine 3,5% de la population au sein d’un mouvement contestataire non-violent pourrait suffire à renverser un régime autoritaire, Cette théorie repose sur une analyse empirique approfondie des mouvements de contestation à travers le monde et s’illustre à travers divers exemples allant des révolutions de couleur en Europe de l’Est aux Printemps arabes[20], Cette théorie est toutefois remise en cause, notamment par le chercheur Nicolas Casau[21] connu pour ses travaux sur la philosophie politique, l’écologie sociale et la critique du capitalisme.

Stratégies de résistance non violente face aux obstacles et aux dérives autoritaires : Préparation, défis et solutions.

Face aux lois jugées liberticides par les citoyens et qui peuvent mettre en péril un fonctionnement démocratique « acceptable », face aux tentations autoritaires, les stratégies de résistance non violentes suggérées par Gene Sharp, Maria Stephan et Erica Chenoweth peuvent être efficaces pour promouvoir la démocratie en France. Pour que l’échec et la résignation ne soit pas au rendez-vous, il faut prendre en compte les « contre-mesures » qui ne manqueront pas d’être mises en place par les pouvoirs ainsi défiés : ce qui permet de mieux les anticiper, tout comme les connaître rend possible de définir des stratégies efficaces pour les transcender, parmi ces contremesures nous pouvons en recenser sept majeures :

1 • La répression et la répression de la police : les autorités peuvent employer la répression et la force pure et légitime, pour éteindre les mouvements de résistance, en multipliant les arrestations et en allant bien au-delà de la violence légitime !

2 • La manipulation de l’opinion publique : les médias de l’État peuvent diffuser des reportages partisans ou trompeurs visant à dénigrer les mouvements de résistance ou à diviser l’opinion publique, en montrant des images « choquantes » d’individus violents, qui peuvent être des policiers, afin de discréditer un mouvement.

3 • Lois répressives : Les gouvernements peuvent adopter des lois qui entravent le droit de se réunir, la liberté d’expression et de rassemblement, et rendent ainsi la mise en place des mouvements de résistance même plus difficile qu’il ne serait déjà. Les réseaux sociaux étant des outils utiles pour rassembler et coordonner ; Le Shadow Banning à ce titre peut être utiliser pour freiner la capacité à créer des actions coordonnées

4 • Infiltration et provocation : Au sein des mouvements de résistance pacifiques, par-delà un laisser faire de casseurs par les FDO sous ordres, les autorités peuvent infiltrer, saper de l’intérieur ou même commettre des actes violents pour discréditer ces organismes dans leur ensemble. Des exactions qui focaliseront l’attention des médias et qui seront alors largement relayés avec pour conséquence : le discrédit du mouvement auprès de l’opinion publique, caricaturé . Avec pour effet de faire taire le message

5 • Surveillance et intimidation : Les personnes qui pratiquent la résistance peuvent faire l’objet de surveillance, d’intimidation directe ou indirecte par déstabilisation, une méthode appréciée de l’ancienne Stasi ou de persécutions de la part des autorités.

6 • Les pressions économiques : Il arrive fréquemment que les entreprises soient incitées, pressées par (et contraintes à) prendre des mesures contre tout mouvement de résistance, telles que licenciements de salariés participant à des actions de protestation.

7 • Divisions internes : Les gouvernements peuvent exploiter les divisions internes et les luttes d’influence existant au sein des mouvements de résistance, par exemple les syndicats, pour les affaiblir.

En tenant compte de ces obstacles, les mouvements de résistance peuvent mieux se préparer et élaborer des stratégies efficaces pour affronter les défis posés par un pouvoir qui s’égare. Ce pourrait être par exemple la formation à la non-violence comme celle proposée par l’IRG, la communication stratégique, la solidarité entre groupes de résistance divers ou une large base de soutien au sein de la société. À noter qu’un mouvement est né en 2024, le « BlockOut« , qui peut être une « arme » de résistance massive … J’y reviendrai dans un prochain article.

« La non-violence et la vérité sont inséparables. Ceux qui ont atteint un état de vérité par la non-violence ne peuvent pas être vaincus par la force. »

Nelson Mandela

À lire également : Les entrepreneurs doivent désormais concilier performance financière et innovation

——————————————————————————————————————————

1 Arendt, Hannah. Les Origines du totalitarisme. Paris: Gallimard, 1972.

2 Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt. How Democracies Die. New York: Crown Publishing Group, 2018.

3 Linz, Juan J. The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978.

4 Snyder, Timothy. Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin. New York: Basic Books, 2010.

5 Pour exemple : Se fondant sur les documents dévoilés, Le 11 mars 2014, le New York Times dévoilait comment la cour fédérale américaine FISA avait développé une doctrine secrète permettant la surveillance globale. Le journal publiait également une présentation attribuée à la NSA qui répertorie les étapes de publication des règles de surveillance (Foreign Intelligence Surveillance Act, Executive Order ) Patriot Act, etc…

6 Le traité établissant une constitution pour l’Europe a été rejeté par les référendums des 29 mai 2005 en France et 1er juin 2005 aux Pays-Bas. ! Le gouvernement français, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, n’a pas proposé de nouveau référendum à ses citoyens au motif que ce nouveau traité n’est pas une Constitution européenne16. Une révision de la Constitution française, effectuée par la voie du Congrès le 4 février 2008 au château de Versailles17, a permis la ratification du traité lui-même par la voie parlementaire le 8 février. (Source Wikipédia)

7 Pour ce qui concerne les violences lors des manifestations des gilets jaunes, le nombre de blessés parmi les manifestants est difficile à évaluer. En 2023, sur environ 400 enquêtes confiées à l’IGPN, plus d’un tiers ont été classées sans suite. . En revanche, du côté des manifestants, la justice semble avoir été plus rapide, avec 3204 condamnations, dont 2282 peines de prison ferme ou avec sursis et 900 peines alternatives .

9 Rosanvallon, P. (2008). La légitimité démocratique : Impartialité, réflexivité, proximité. Seuil.

10 Tiberj, V. (2011). Le nouvel ordre électoral : Les élections présidentielles et législatives de 2012. Presses de Sciences Po.

11 Mayer, N. (2017). Ces français qui votent FN. Presses de Sciences Po.

12 Froidevaux-Metterie, C. (2020). Le travail des apparences : Ou l’énigme du genre. Grasset.

13 Mouffe, Chantal. For a Left Populism. Verso, 2018.

14 Tavoillot, Laurent. Qui doit gouverner? : une brève histoire de l’autorité. Éditions de l’Observatoire, 2019.

15 Cervera-Marzal, David. L’ordre de la violence : politique, religion, économie. La Découverte, 2021.

16 Sintomer, Y. (2011). Petite histoire de l’expérimentation démocratique: Tirage au sort et politique d’Athènes à nos jours. La Découverte.

17 Rosanvallon, P. (2008). Le Parlement des invisibles. Seuil.

18 Rousseau, D. (2014). Qu’est-ce que la démocratie ? Gallimard.

19 Sharp, Gene. The Politics of Nonviolent Action (3 volumes). Boston, MA : Porter Sargent Publishers, 1973.

Sharp, Gene. Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Practice and 21st Century Potential. Boston, MA: Porter Sargent Publishers, 2005.

Sharp, Gene. « The Politics of Nonviolent Action. » Journal of Conflict Resolution 12, no. 4 (1968): 347-365.

20 Les révolutions de couleur (de colour revolutions en anglais) ou révolutions des fleurs sont une série de soulèvements populaires, pour la plupart pacifiques et soutenus par l’Occident, dont certains ont entraîné des changements de gouvernement entre 2003 et 2006 en Eurasie et au Moyen-Orient : la révolution des Roses en Géorgie en 2003, la révolution orange en Ukraine en 2004, la révolution des Tulipes au Kirghizistan, la révolution en jean en Biélorussie et la révolution du Cèdre au Liban en 2005. (Source : Wikipédia)

21 Casaux, Nicolas. « Non, il ne suffit pas que 3,5 % d’une population se mobilise pour que la non-violence triomphe », Le Partage, 25 février 2019. Disponible sur : https://partage-le.com/2019/02/25/non-il-ne-suffit-pas-que-35-dune-population-se-mobilise-pour-que-la-non-violence-triomphe-par-nicolas-casaux/

Photo credit: txmx 2 on VisualHunt.com

Vous avez aimé cet article ? Likez Forbes sur Facebook

Newsletter quotidienne Forbes

Recevez chaque matin l’essentiel de l’actualité business et entrepreneuriat.

Abonnez-vous au magazine papier

et découvrez chaque trimestre :

- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises

- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat

- Nos classements de femmes et hommes d'affaires

- Notre sélection lifestyle

- Et de nombreux autres contenus inédits

Respect my Existence

Respect my Existence